這一期我們從Gucci決定跳出時裝周傳統日程單獨辦秀來談談時裝周的未來走向。

事情是這樣的,Gucci的創意總監Alessandro Michele通過個人社交媒體賬號宣布未來將不會遵循一年四次的傳統時裝周日程,而是一年舉辦兩次時裝秀。米開理在這篇日記中說:“我將放棄過時的季節性和秀場儀式,重新找回一種更貼近我表現力的節奏。我想把之前殖民我們世界的主題拋棄:早春度假、早秋、春夏、秋冬。我認為這些都是陳詞濫調。”

看完這些,感覺米開理就好像是一位無產階級革命者,似乎此前受到了極大的壓迫和委屈。要知道Gucci的2019年銷售額是96.28億歐元,是開云集團的核心品牌,占集團三分之二營業額,是真正的super brand。能與之相提并論的頭部中的頭部品牌只有Louis Vuitton、Dior、Chanel、Hermes,再加上意大利的Armani和Prada。

對于這些品牌,辦秀的預算不是問題,多辦幾場秀也不是問題,問題是如何最大范圍吸引注意力和進行傳播。在原有的時裝體系中,時裝周的日程是很緊湊的,一天里就有十多場秀,大牌和小品牌在日程里看不出有什么區別。此外,場地也很受限制,在米蘭不少牌子都需要辦兩場,比如Gucci曾經就這樣,一場主要針對買手,一場主要針對媒體。

六七年前還沒有直播,現在直播已經幾乎是標配了,面向的觀眾不再是場內,而主要面向場外,super brand與許多小品牌擠在一起著實沒有必要。打個不恰當的比喻,時裝周就好像雙十一,誰誰誰都在,但是誰都搶不到風頭,為了能單獨搶風頭,就還需要超級品牌日。

Gucci的品牌價值達到160億美元,品牌的所有一舉一動都不可能是隨意的個人行為,品牌能允許創意總監通過個人社交賬號來官宣一個品牌的重大舉措一定也是通過嚴密策劃的,否則也不可能此后還要舉辦一場線上發布會來說明相關細節。不得不說,Gucci在推廣方面真的很厲害。

我想說明的是,現今越是大的品牌越把自己包裝的很個性化和小眾,讓消費者產生情感共鳴,而忽略了其背后強大精品工業屬性的實質。而那些規模很小的品牌為了迎合市場,反而將自己打造的很大眾,實際上供應及其有限,非常小眾。

同屬于開云集團的Saint Laurent也在早先時候宣布退出9月的巴黎時裝周,另選日子單獨辦秀,Saint Laurent的2019年銷售額是20.49億歐元,只有Gucci的五分之一,但是比同集團的Bottega Veneta的11.68億歐元又多了一倍。不知道Saint Laurent比Gucci先提出是否有打前站的意思,看看市場和行業的反饋先。目前還宣布退出巴黎時裝周的有Valentino,相信還會有更多品牌跟進。

除了大牌這一邊,中小品牌和零售商也開始呼吁,比利時設計師Dries Van Noten與連卡佛首席執行官Andrew Keith等發出公開信,呼吁零售商推遲上貨時間和打折時間,讓消費者減少對打折的過度依賴。參加該倡議的除了Chloe,其他主要是美國的設計師和美國、英國的百貨店。此外,行業協會也在呼吁,英國時裝協會BFC和美國時裝設計師協會CFDA也聯合發布了一封公開信,呼吁時尚品牌每年應專注于不超過兩個主要系列,希望品牌商、設計師和零售商能放慢腳步。

坦率說,這些呼吁是很無力的,因為時尚行業是完全競爭行業,有實力的大品牌都已經或企圖建立自己的零售渠道,無論是實體店還是網店。而零售商也會為了自己的業績希望貨品盡快到倉,秋冬系列早在五月到貨的不在少數,在倉庫里壓兩個月再上架,沒有商家會等這么久。事實上,實體零售商的問題來自零售商自己如何與網購的競爭,以及與super brand或者說市場寡頭之間的競爭。

根據貝恩公司的數據,個人奢侈品市場領域2019年價值2810億歐元,去年大約40%的市場由5家公司控制,即LVMH、開云、歷峰、Hermes和Chanel,而實際這個比例可能更大,因為這些寡頭還通過批發合作伙伴進行零售。

所以問題的核心來了,在剩余的50%個人奢侈品市場,品牌該如何應對,是響應米開理的號召另起爐灶,還是行業協會的號召專注于兩個系列,晚交貨晚打折?

這里我們回顧一下時裝周的起源,就是由于第二次世界大戰,美國的買手不能去巴黎訂貨,美國也希望推出自己的設計師,于是在1945年推出了第一個時裝周,而且那時候叫Press Week,是面向媒體的。二戰后,巴黎迅速奪回了時尚高地,高級定制品牌舉辦沙龍秀,主要面向媒體、個人客戶和職業買家。媒體在現場看了后不能拍照也不能臨摹,而且不允許在貨品上市前進行報道,個人客戶都是巨富人家,數量有限,而職業買家都是成衣商,購買價格要比個人客戶貴40%,實際就是買款式,買回去是為了仿制出成衣銷售。

六七十年代一直到八九十年代,到了成衣普及的年代,時裝周依然是純行業活動,品牌提前半年發布新系列,買家下訂單,媒體拍照片,在前網絡年代,雜志刊出需要時間,報紙報道也只會刊出有限的秀場圖片。

進入二十一世紀,一方面網絡開始普及,秀場里發布了什么當天就會通過網絡傳至全世界,這也是Martin Margiela所抗拒的,再也無法造就驚喜感。另一方面奢侈品集團開始形成,大牌自建旗艦店和直營店,秀場已經無需面向買家,主要作用就是宣傳。對于這些品牌,提前半年發布反而成為追隨品牌和快時尚的免費信息來源。對于頂級品牌來說,方法是不斷提高秀的制作成本,從而提升品牌資產,讓品牌與大眾品牌拉開足夠大的距離。

同時,品牌們也在嘗試各種新的可能性,比如2016年9月,Burberry曾舉辦即看即買秀,秀上展示的部分貨品可以直接購買,當時Christopher Bailey還在Burberry,不但做創意總監還做CEO。此外,Ralph Lauren和Tommy Hilfiger也都嘗試過即看即買秀,還有曾經復興Gucci的Tom Ford,他辦的即看即買秀甚至禁止媒體入場,Tom Ford現任美國服裝設計師協會CFDA主席,其實我有點擔心他的舉措。但是顯然這一嘗試并未廣泛應用,或者直白說效果不佳,分析一下原因從現在的直播賣貨就可以得出,直播要沖銷量肯定要給到足夠折扣,問題是大牌新品又不能打折,這個矛盾是天然無法解決的,而且如何準確備貨也是現實操作問題,總不能到時候賣不掉就一把火燒了。

況且消費者買大牌也需要一些時間消化,看看有沒明星穿,社交媒體上有什么評價,不可能全部沖動消費。因此這次Gucci單獨辦秀并沒說要即看即買,而是通過辦大秀來盡可能的單獨宣傳,從而為新一季的上貨蓄足勢能。況且從風格上說,Gucci的男裝和女裝風格是比較統一的,并不像別的牌子比如LV和Dior等差別比較大,因此和在一起辦是肯定更有聚焦效果的。

那對于大多數依然需要通過零售商來銷售的品牌,坦率說,我覺得還不具備離開時裝周單干的必要,畢竟時裝周上大多數買手和媒體會來,還是要發聲的,繼續沿用那個不恰當的比喻,不是誰都可以辦超級品牌日,那雙十一還是要參加一下。

對于那些已經開發了一年四季的品牌,如何提高開發效率,減少無效開發是課題。但是對于小設計師品牌,本來才一年兩季,一季才50到100多款的,開發一年四季逐漸完善自己的開發體系才是正道,根本就沒有減的空間。

當然,完全指望時裝周來推廣和銷售也是肯定不夠的,如何像DTC品牌一樣與消費者直接建立起聯系,如何更有效的利用社交網絡進行推廣,特別是互動,這些都是在時裝周這一舞臺出現七十多年后品牌需要思考的。

其實沒有super brand的時裝周才可能是時裝周應該有的樣子,如八九十年代一樣不斷有新品牌和設計師冒出,大家能把目光關注于設計本身。在新冠疫情后的幾年將非常考驗巴黎和米蘭的時裝周組織者,引導行業的未來走向何方,是越來越贏家通吃,寡頭壟斷,還是百家爭鳴,百花齊放?

就在我準備錄制本視頻時,意大利國家時裝商會主席Carlo Capasa已經明確表示傳統的時尚日程將會延續,未來仍將每年舉辦四次時裝周,兩次男裝周和兩次女裝周,因為它們屬于不同的行業。

大家好,歡迎收看葉眼觀潮,這一期我們來談談盛澤時尚周。我們常談論國際上的巴黎、米蘭、紐約、倫敦四大時裝周,或者是東亞鄰居東京和首爾時裝周,再有就是本土的上海時裝周、深圳時裝周和北京的中國國際時裝周。這些城市都是國際大都會,那么盛澤在哪里,我估計很多人都沒有聽說過這個地方。

(查看全文)

大家好,歡迎收看葉眼觀潮,這一期我們來談談盛澤時尚周。我們常談論國際上的巴黎、米蘭、紐約、倫敦四大時裝周,或者是東亞鄰居東京和首爾時裝周,再有就是本土的上海時裝周、深圳時裝周和北京的中國國際時裝周。這些城市都是國際大都會,那么盛澤在哪里,我估計很多人都沒有聽說過這個地方。

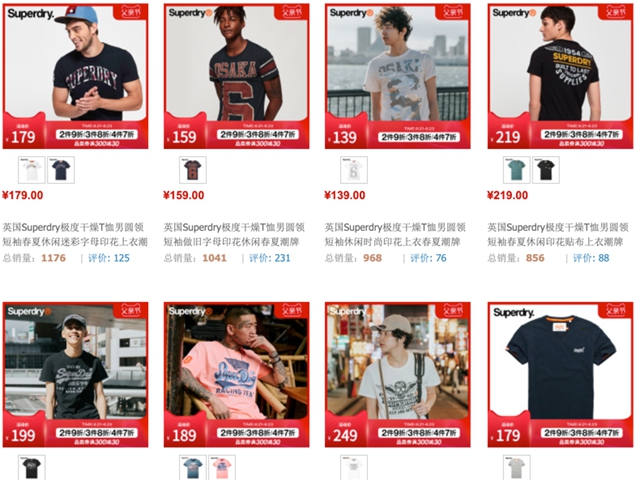

(查看全文) 這幾天驚聞Superdry要退出中國市場,頗感可惜。因為這個牌子我是很喜歡的,今天也專門穿了一件。當然,這件衣服有些年頭了,也說明我有挺長時間沒買過Superdry了,其實前兩天我還專門去店鋪里看了一下,想乘著大甩賣入幾件,但最終也沒選出能買的,其實價格已經很便宜了。看起來品牌確實有些問題,那么接下來我們通過幾方面來分析一下Superdry。

(查看全文)

這幾天驚聞Superdry要退出中國市場,頗感可惜。因為這個牌子我是很喜歡的,今天也專門穿了一件。當然,這件衣服有些年頭了,也說明我有挺長時間沒買過Superdry了,其實前兩天我還專門去店鋪里看了一下,想乘著大甩賣入幾件,但最終也沒選出能買的,其實價格已經很便宜了。看起來品牌確實有些問題,那么接下來我們通過幾方面來分析一下Superdry。

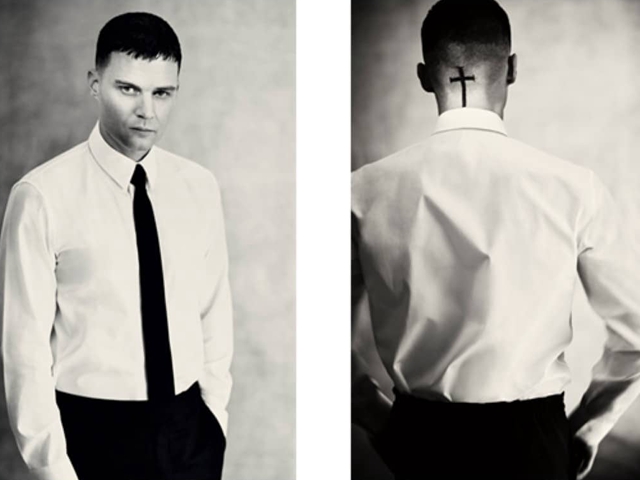

(查看全文) Givenchy宣布任命Matthew M.Williams為新任創意總監,他的首個設計系列將于10月份在巴黎戰士,負責男裝和女裝的共同設計。Gucci宣布品牌手袋的價格將有5%-9%的提升,以應對新冠病毒肺炎帶來的銷售額沖擊。

(查看全文)

Givenchy宣布任命Matthew M.Williams為新任創意總監,他的首個設計系列將于10月份在巴黎戰士,負責男裝和女裝的共同設計。Gucci宣布品牌手袋的價格將有5%-9%的提升,以應對新冠病毒肺炎帶來的銷售額沖擊。

(查看全文) 近日,中國連鎖經營協會公布了一份2019-2020中國時尚零售百強榜,我仔細看了看,覺得挺值得解讀一下,可以幫助大家了解國內時尚零售的大致格局,還記得咱們第一期視頻談的就是世界500強榜單里的時尚企業。

(查看全文)

近日,中國連鎖經營協會公布了一份2019-2020中國時尚零售百強榜,我仔細看了看,覺得挺值得解讀一下,可以幫助大家了解國內時尚零售的大致格局,還記得咱們第一期視頻談的就是世界500強榜單里的時尚企業。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |